サカナトーク3000と喋る金魚

薄暗い部屋の中、ボサボサ頭の男が独りごちる。「フフフ…ついに完成した…私の最高傑作…!」。彼の名は藤巻フミヤ、自称天才発明家。ただ、発明といっても、彼が作るのはいつも微妙にズレたものばかりだった。

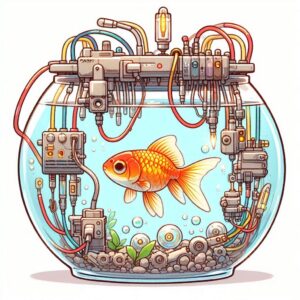

彼が掲げたのは、一匹の金魚が泳ぐ小さな水槽。しかし、ただの金魚鉢ではない。水槽の脇には複雑な機械仕掛けが取り付けられ、無数の配線が伸びている。

「こいつは…金魚の思考を音声化する装置、『サカナトーク3000』だ!」

藤巻は高らかに宣言した。彼の隣には、いつも冷静沈着な同居人、田中一郎が呆れた顔で突っ立っている。

「また始まったよ…今度は金魚かよ…」。一郎は額に手を当てた。「前に作った『猫語翻訳機』は猫に引っかかれただけだし、『植物の気持ちを読み取るヘルメット』は電波を受信して頭痛がするだけだったじゃないか」。

「今回は違う!この『サカナトーク3000』は、金魚の脳波を読み取り、人間の言葉に変換する画期的な発明なのだ!」藤巻は自信満々に答えた。

「…で、その金魚は何て言ってるんだ?」一郎は水槽を覗き込んだ。

藤巻はスイッチを入れた。機械がウィーンと音を立て、水槽の中の金魚が少しだけヒレを動かした。

「…えーっと…」「…ぷく…」「…ぷくぷく…」

機械から聞こえてくるのは、金魚の吐く泡の音だけだった。

「…やっぱりな」一郎はため息をついた。「金魚は何も考えてないんだよ。ただ、餌がほしいだけだ」。

「…いや、違う!きっと深いことを考えているんだ!」藤巻は諦めきれず、機械の設定をいじり始めた。

「ブチッ!」

突然、部屋の電気が消えた。

「…やっちまったか…」藤巻は真っ暗闇の中、頭をかいた。

「…おい、藤巻…」一郎の声が闇の中から聞こえてきた。「…なんか、聞こえるぞ…」。

そして、機械からは、これまでとは違う、不思議な声が聞こえてきた。

「…お腹…すいた…」「…人間…になりたい…」

藤巻と一郎は顔を見合わせた。金魚は本当に何かを喋っているのだろうか?それとも、停電のせいで機械が壊れてしまったのだろうか?

どちらにしても、状況に、二人はただ呆然とするしかなかった。

「…なぁ、一郎…」藤巻は暗い部屋の中で呟いた。「…もしかして、俺って天才…?」

「…天才なのは、お前じゃなくて、その金魚なんじゃないか…?」一郎は静かに答えた。

そして、光る金魚は、今日も水槽の中で「人間になりたい…」と呟き続けている。